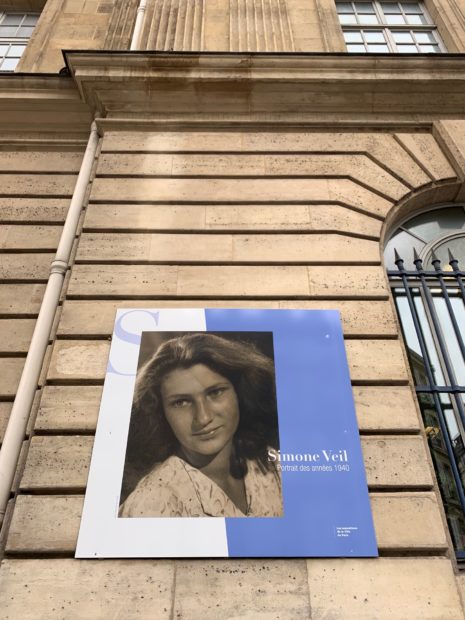

Lors du discours qu’il prononça pour accueillir Madame Simone Veil à l’Académie Française, Jean d’Ormesson conclut ainsi : « Je baisse la voix, on pourrait nous entendre : comme l’immense majorité des Français, nous vous aimons, Madame ». Cette exposition reprend cette phrase pour rendre l’hommage qu’elle mérite à cette grande dame qui a marqué son époque.

Nous vous aimons, Madame – une grande dame

C’est à la lecture de l’autobiographie de Simone Veil, « Une vie », que cette grande dame est devenue pour moi la référence absolue de courage, de beauté intérieure, extérieure, d’élégance et de résilience. Cette femme a été confrontée à l’horreur sous ses formes les plus multiples et n’a pourtant jamais abandonné, faisant toujours le choix de la vie.

Qui d’entre nous aurait eu le courage et la dignité dont elle a fait preuve tout au long de son existence face aux obstacles et aux drames que la vie lui a réservés ?

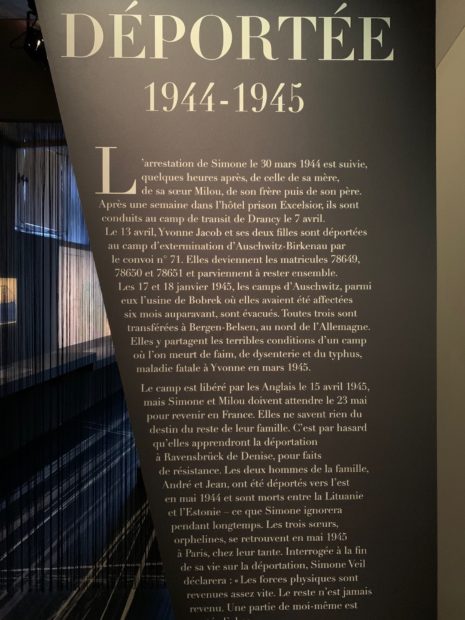

La déportation, l’agressivité de ses pairs masculins, les moqueries, les insultes et les huées, elle a su traverser tous les obstacles sans jamais baisser les bras. Tout en gardant toujours la tête haute et en ne se détournant jamais de ses objectifs.

On l’associe souvent à certains moments charnières de son parcours personnel ou de la vie de la nation, tels que la déportation ou, plus tard, la défense du droit des femmes à l’avortement. A ce sujet, elle le disait elle même » Je savais que le combat allait être sans merci, violent. Mais je ne mesurais pas la haine terrible que j’allais susciter » Rien ne lui a jamais été épargné. Attaquée, insultée, et toujours debout.

On sait moins qu’elle a été la femme des premières fois, elle qui fut successivement :

-

- la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la Magistrature

- la première femme ministre de la Vème République

- la première femme à la tête du parlement européen

Tout au long de cette exposition on apprend donc à quel point elle fut plus qu’unique.

L’exposition – un parcours chronologique

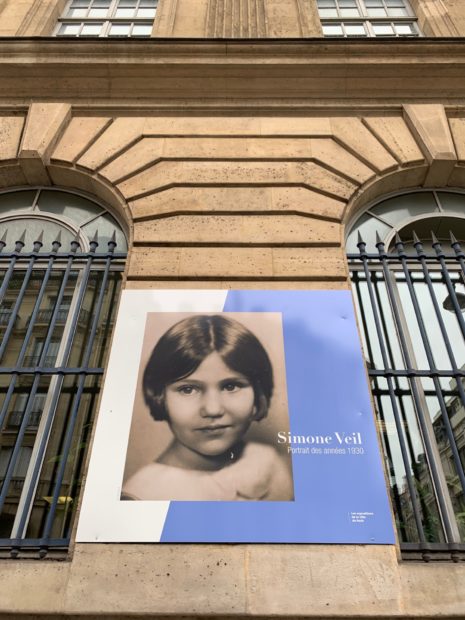

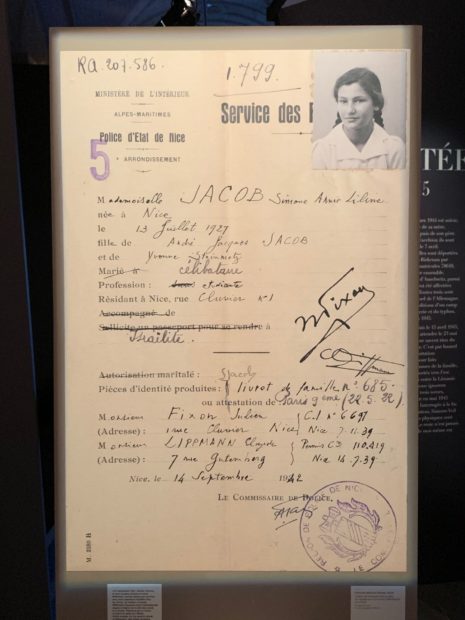

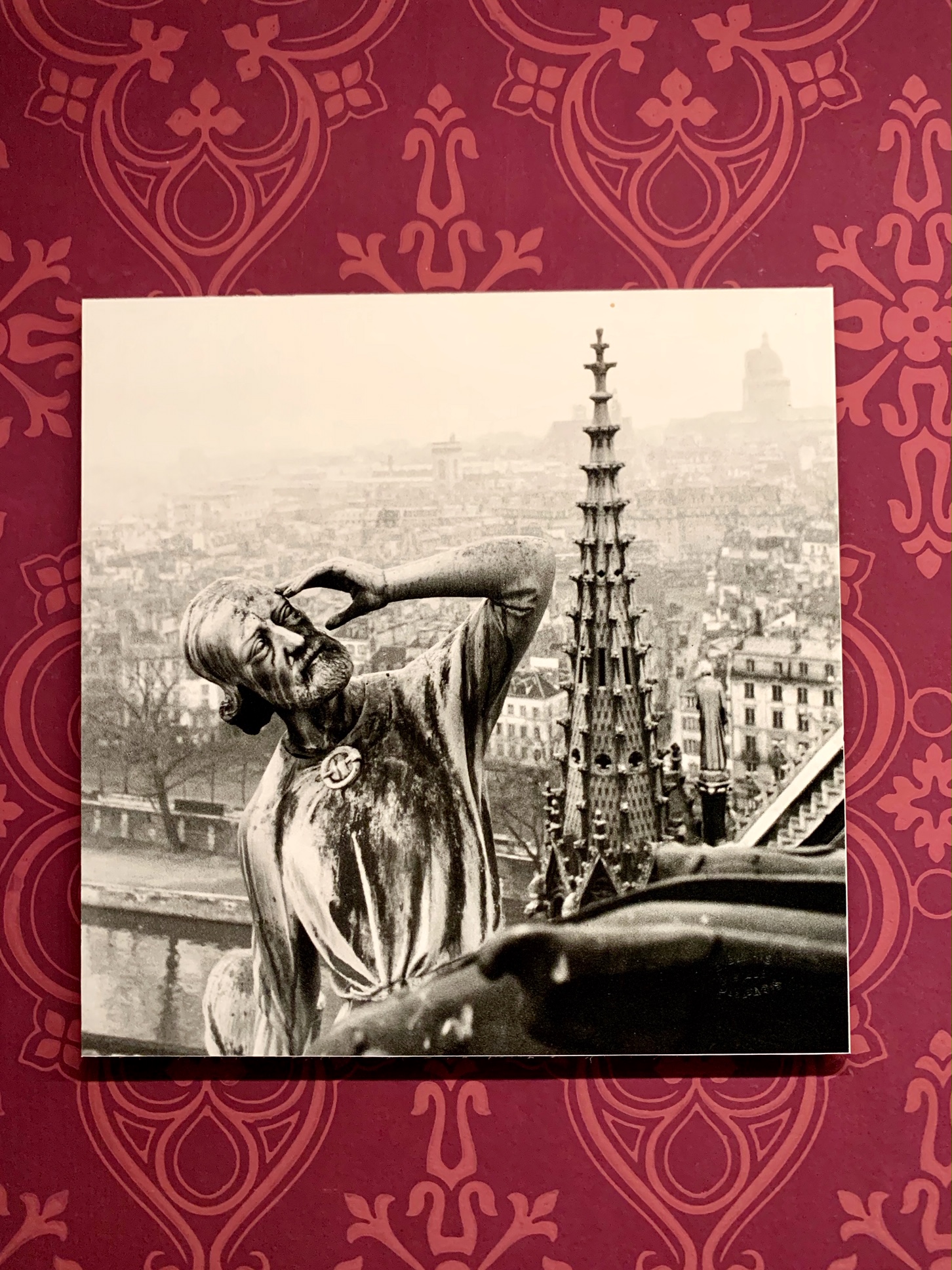

L’exposition est donc construite chronologiquement. On commence par l’enfance heureuse à Nice d’une jeune fille, ses parents, ses soeurs et son frère.

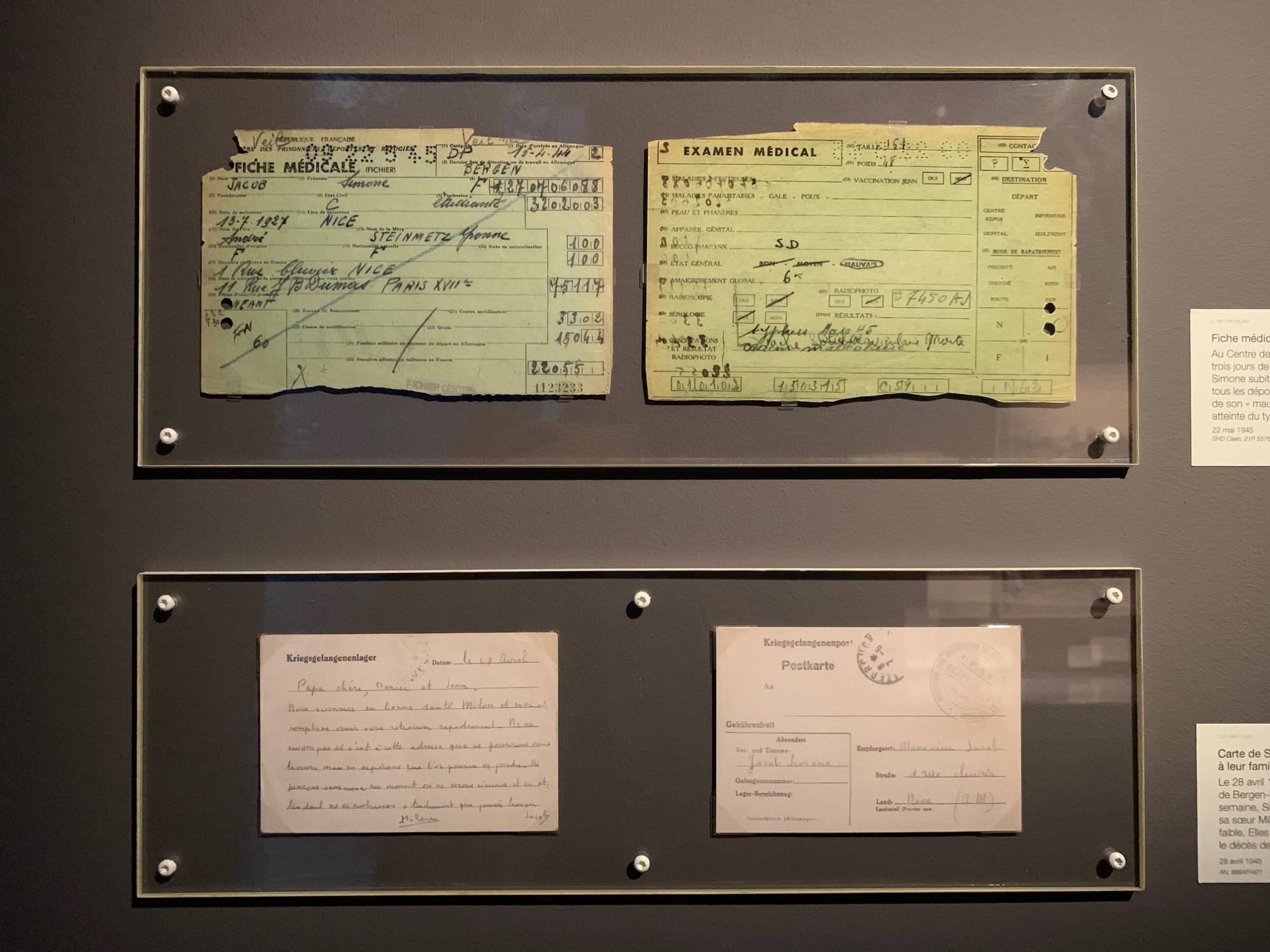

Documents d’archives , photos personnelles confiées par la famille et documents publics ont permis de construire ce chemin heureux, dramatique, vivant. Les souvenirs d’un monde heureux disparu laissent la place à l’horreur de la déportation.

Simone Veil reviendra vivante, même si elle laissera un morceau de son âme dans les camps, comme tous les déportés.

« Au moment de la libération je me suis vue dans le regard des premiers anglais qui sont entrés dans le cas, c’est la que j’ai eu conscience «

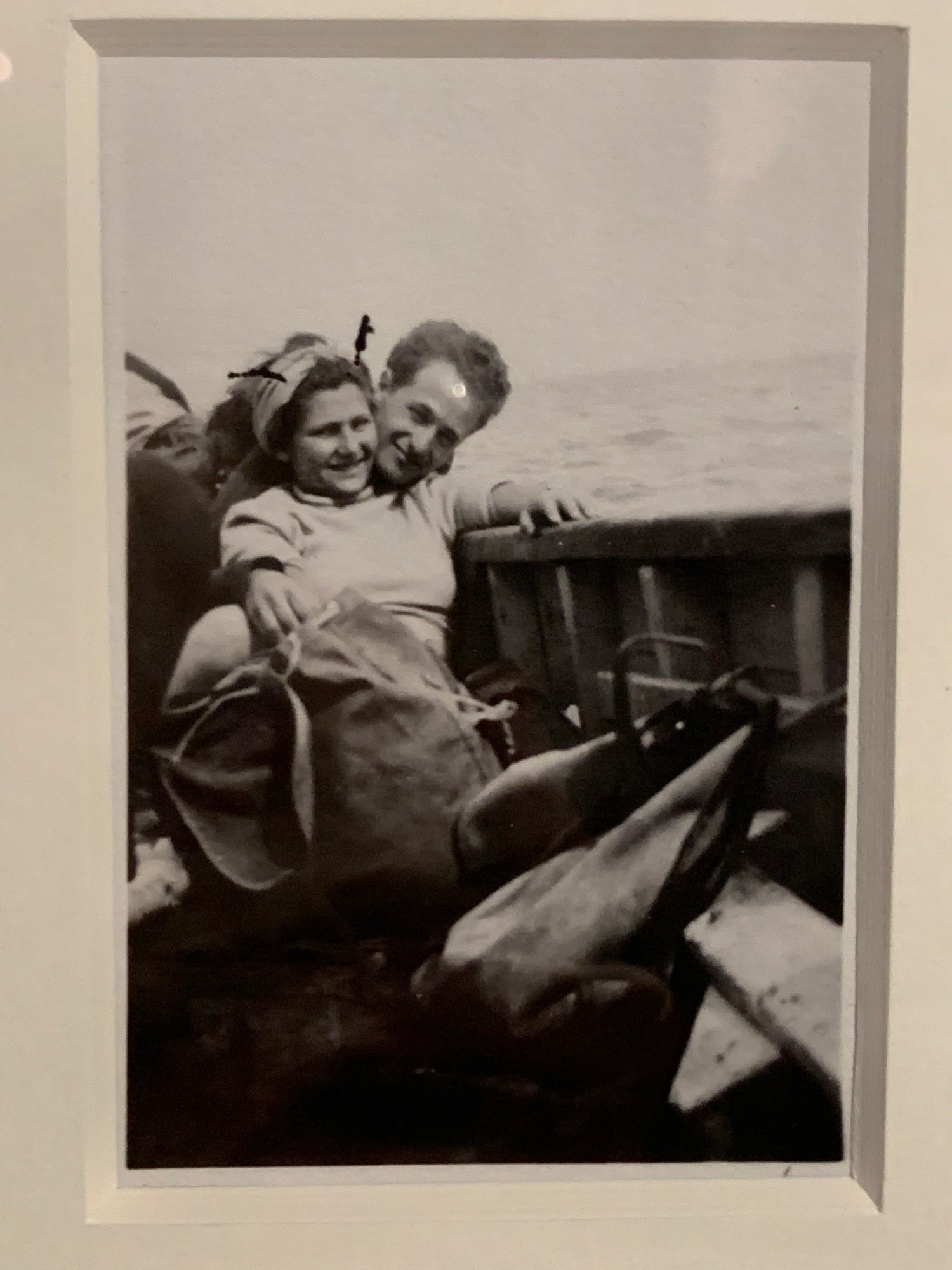

Alors, de retour, elle fera le choix de la vie.

Devenue étudiante, elle rencontre son mari à Sciences Po. Après la naissance de ses trois fils, elle choisit de travailler et devient magistrate. On découvre une part méconnue de cette carrière si riche : son engagement pour améliorer les conditions de détention des prisonniers, en France, mais aussi en Algérie.

Puis tout s’enchaîne lorsqu’elle devient ministre de la santé et porte la loi pour le droit à l’avortement. Son discours, manuscrit, fait partie des archives inédites présentées.

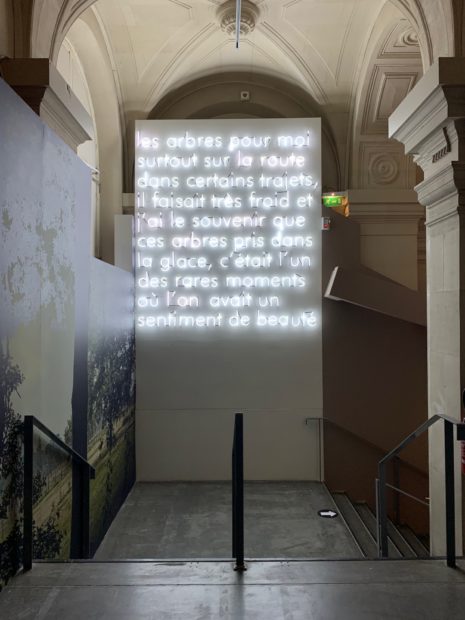

Pourtant, ce qui est le plus émouvant et le plus fort, c’est son combat pour le devoir de mémoire avec un témoignage poignant sous forme d’entretien intimiste avec Serge Moati.

Là, elle que l’on a souvent décrite comme froide et dénuée d’émotion se livre. Ses mots sobres et pudiques m’ont fait verser des larmes impossibles à contenir.

La dignité de ses mots ne rendant le témoignage que plus fort et bouleversant.

« Les forces physiques sont revenues très vite. Le reste n’est jamais revenu »

On la découvre fille, sœur, déportée, étudiante, épouse, mère, magistrate, ministre, européenne, académicienne, porteuse de mémoire, toujours avec la même détermination.

« Son courage et sa dignité l’honorent et nous obligent » a dit le commissaire de l’exposition.

Merci Madame.

Nous vous aimons, Madame – exposition du 28 mai au 21 août 2021

Gratuite sur réservation

Hôtel de Ville Salle Saint-Jean 5 rue Lobau 75004 Paris

Rue Volney on pénètre dans un lieu lumineux où chaque bijou devient tentation et il est quasi impossible de résister ! Sautoirs, pendentifs et chaines invitent à l »accumulation.

Rue Volney on pénètre dans un lieu lumineux où chaque bijou devient tentation et il est quasi impossible de résister ! Sautoirs, pendentifs et chaines invitent à l »accumulation.

Ici on trouve une belle sélection de bijoux à prix très juste. Chez Waekura le choix de colliers, chaînes et pendentifs est presque aussi large que chez son principal concurrent. Avec parfois d’ailleurs une ressemblance troublante. Notez en passant qu’actuellement Waekura propose des offres spéciales particulièrement intéressantes !

Ici on trouve une belle sélection de bijoux à prix très juste. Chez Waekura le choix de colliers, chaînes et pendentifs est presque aussi large que chez son principal concurrent. Avec parfois d’ailleurs une ressemblance troublante. Notez en passant qu’actuellement Waekura propose des offres spéciales particulièrement intéressantes !

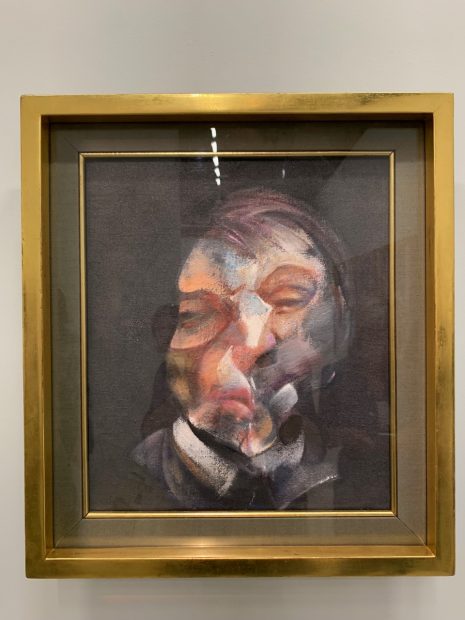

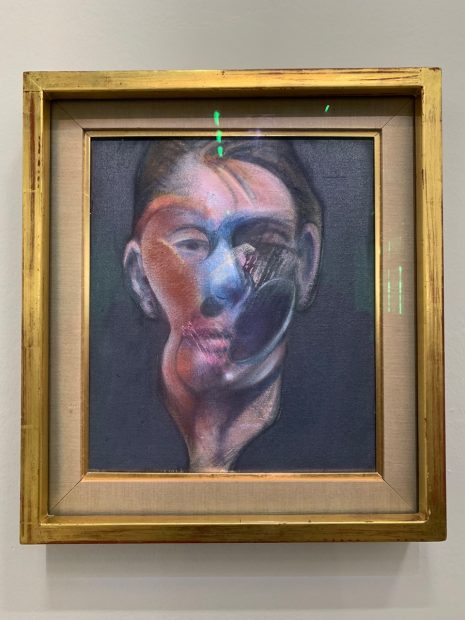

Dans la seconde, c’est Nietzche qui raisonne lu par Hippolyte Girardot, et ainsi, de salle en salle, on découvre desetraits de ces livre qui ont marqué le peintre.

Dans la seconde, c’est Nietzche qui raisonne lu par Hippolyte Girardot, et ainsi, de salle en salle, on découvre desetraits de ces livre qui ont marqué le peintre.

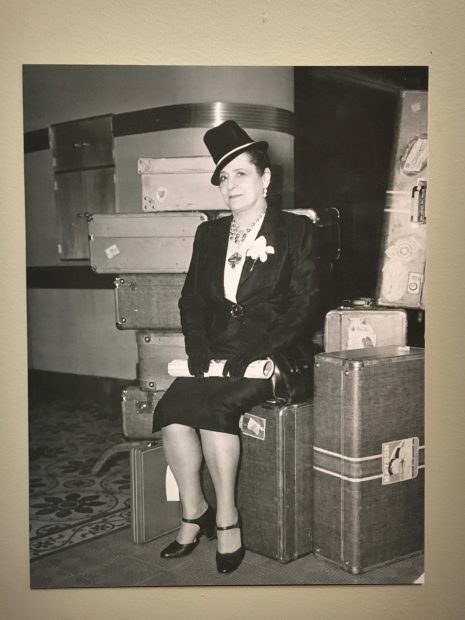

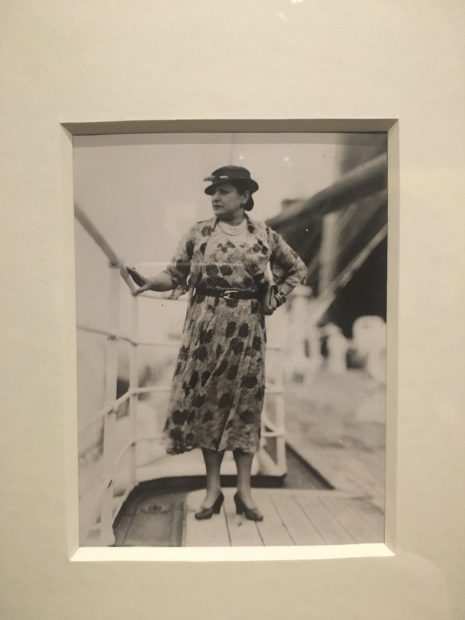

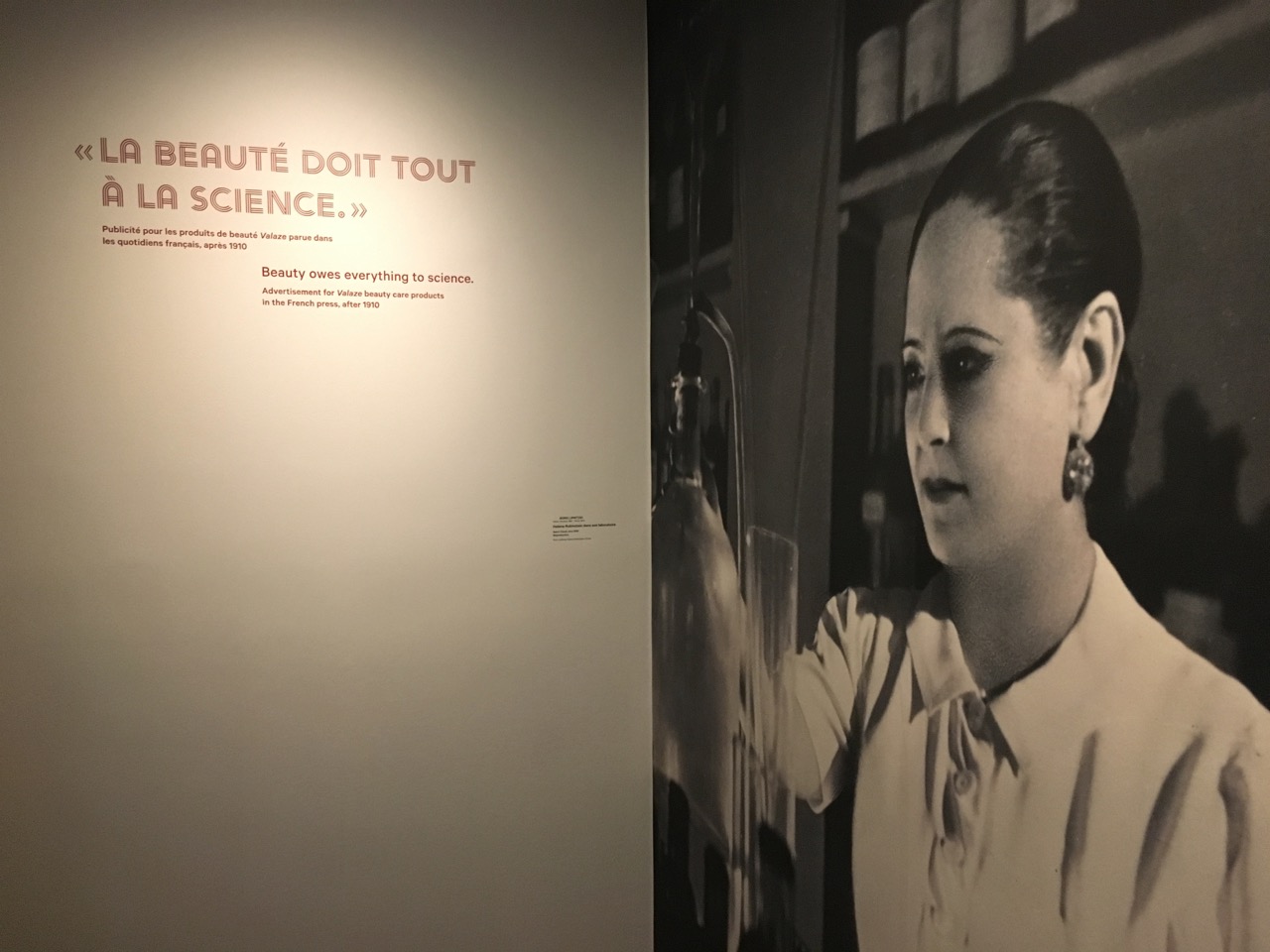

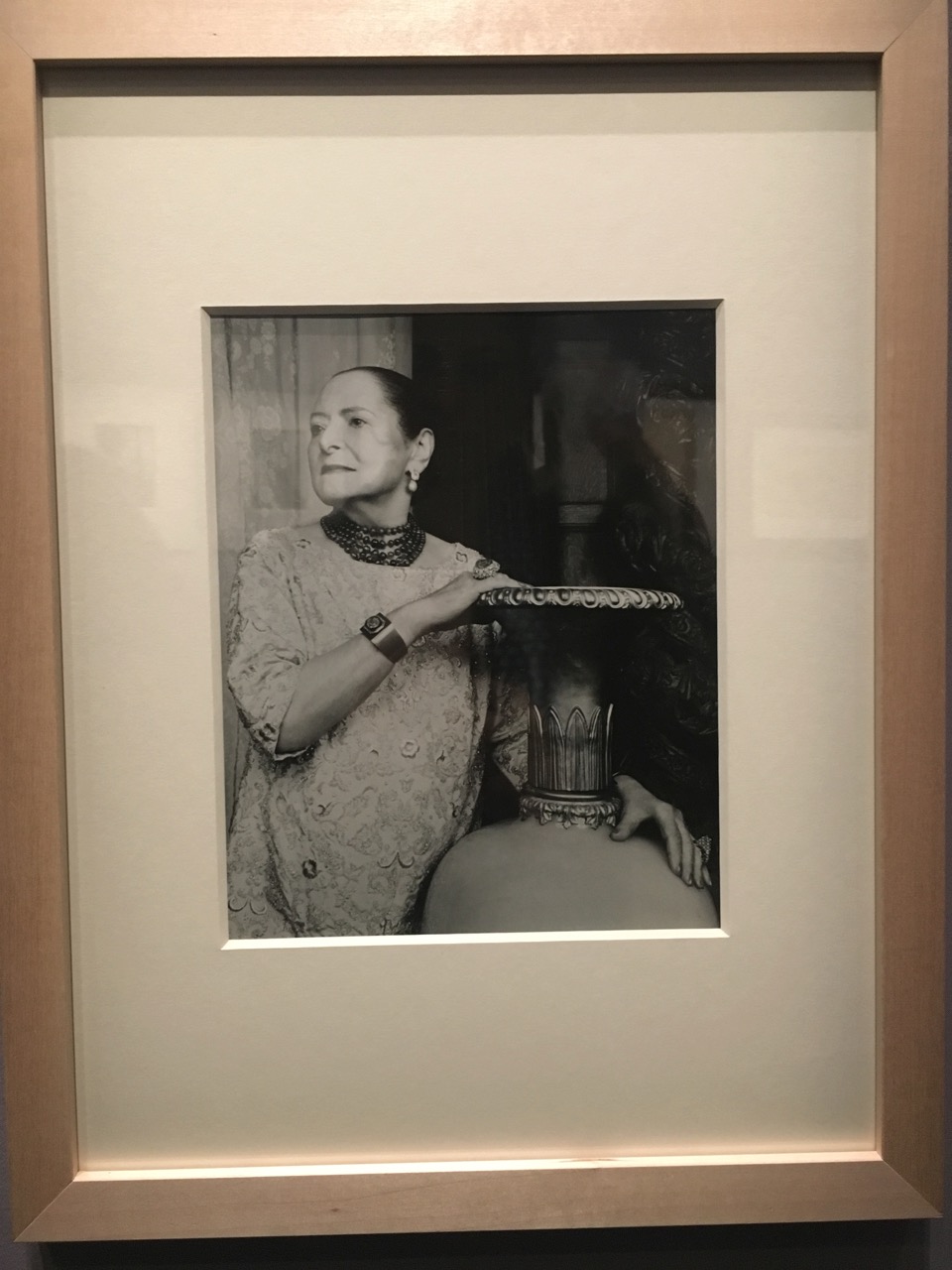

Connue pour son empire dans le monde de la beauté, elle est également une grande mécène, et se construit une collections d’oeuvres d’art impressionnante tout au long de sa vie.

Connue pour son empire dans le monde de la beauté, elle est également une grande mécène, et se construit une collections d’oeuvres d’art impressionnante tout au long de sa vie.